| ナルディクラッシック革巻き 2008.5.31 |

|

切り出した革 予算の都合上、高価な長さのある革は購入できなかったので2ピース構造にしました。 |

|

縫い始める前に本体のお掃除です。スポークの部分が結構汚れてるので、ドイツが生んだスーパースポンジ『メラミンフォーム』通称“激落ちくん”でゴシゴシ |

|

するとこの汚れが・・・ |

|

洗剤無しでこんなにキレイ(^^) すごいぞゲルマン魂! |

|

ほんでもって、革をつないでいきます。 縫い代はだいたい5mmくらい。目印に線をけがく |

|

縫い代を折り返すとその部分の厚みが出てしまいます。端をテーパー状にそぎ落とし、厚みを少なくしてすっきりと収めるためにカミソリで少々削っておきます。しかし削りすぎ注意!縫い目の厚みが無くなって、針穴から裂けてしまうおそれがあります。気をつけましょう。 |

|

お次は縫い目に下穴を開ける。 千枚通しで5mm間隔で均等に |

|

そしたら縫う 引っ張って伸ばしながらステアリングに巻き込んでいくので、糸が切れないように何重かにして縫いましょう |

|

こんな感じ |

|

ワッカにしてステアリングに仮装着してみました。問題無さそうなので次の工程 |

|

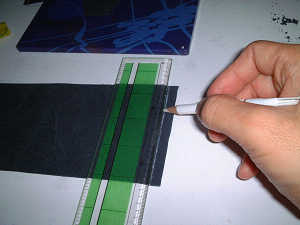

縫い目の穴あけ コレがずれるとやっかいなので、あらかじめ端から5mmの所に基準となる線を引き、5cm単位で区切り線を入れ、そこに定規をあてながらを5mm間隔で下穴をあけて行く。 100cm以上ある革の上下2本を5mm間隔で穴あけすると・・・穴の数400超えですね(^^;) チマチマした作業だな・・・ |

|

こちら革細工用の糸。ナイロンっぽい感じ。 黒とか白にしようかとも思ったのですが、市販品には無い感じにしようと思い赤をチョイスしました。糸自体に滑りを良くする為のロウがしみ込ませてあります。 |

|

縫い始め |

|

縫い方はオーソドックスなクロス縫い。一番簡単な手法です。縫い方は左をご覧ください。 通常1本の糸を半分に折り、2本の針をそれぞれの端に使用して縫っていきます。1本につながった糸ですが、説明の便宜上赤と青に色分けをしています。 まずは赤の糸を①の裏から通し、②の表から通し、そして③の裏から通す。 次は青の糸を④の裏から通し、⑤へ表からクロスさせ、⑥の裏から通す。 コレを延々と続けて行きます。 このとき赤なら赤、青なら青のどちらかがクロスする上側に必ず来るようにしないと見た目が悪くなること必死なのです。 |

|

同じ穴に2本の糸が通るので、誤って糸の中に針を通してしまうことがあります。 コレになると、後で増し締めをする際にうまくいかなくなりますので、素直にそこまで解いてやり直しです。 |

|

失敗を恐れて革に少し余分が出るよう大き目にカットしていたので、縫い目の下で革が重なり合うようになりました。もともと薄い皮なのでそれでも全然問題ありませんし、逆に足りなくなってしまうよりはいいです。個人的な意見では3~4mm重なるくらいがベストだと思います。 重なり合う部分は一方が上に来るように調整しておきます。だぶつくと見た目も良くないので。 |

|

ある程度縫えたら増し締め。 糸を切らないように注意しながら、縫い目の間隔が均一になるように微調整していきます。千枚通し等で一つ一つ順々に縫い目を拾って締めていく |

|

縫い糸の長さは、縫う箇所のおよそ5~6倍くらい準備しておくと良いでしょう。縫っていて途中で糸が足りなくなったときは、結び目が裏側に来るように処理します。 |

|

そして最後に通した穴から、始めと同じように縫い始める |

|

最後の部分はもちろん結び目が裏に来るように |

|

ここで問題が・・・ 脱皮した革に合わせて作成したはずなのに、スポークの部分にズレが出てしまった・・・ |

|

ここで路線変更 ズレたらズレたで切り取っちゃえば良いのさ(^^) |

|

スポーク部両サイドを縫う前に革用ボンドを用意 |

←ナルディクラッシック革巻き1 / ナルディクラッシック革巻き3→